1963年初春,克拉克?克尔在哈佛大学戈德金讲座做了3场演讲,4月就汇集成The Uses of the University一书出版。该书几次再版,克尔又都补充了一些新的内容。1993年,陈学飞等的译本《大学的功用》出版,将该书中的“multiversity”译作“多元化巨型大学”,后来高铦等的译本《大学之用》将其译为“巨型大学”。大学的“巨型”说,为我国高校扩招和扩大校均办学规模提供了理论支撑,产生了一定的积极作用,但也有文献对于克尔使用这个术语的意图和内涵关注不够,过度解读其规模表象,并以此批评我国高校规模太小、效率偏低。在克尔诞辰110周年之际,重读相关文献,探究“multiversity”的语义和特征,了解研究型大学的演变过程与特征,既有助于厘清相关认识,也是对作者的纪念。

一、“Multiversity”的汉语翻译与语义辨析

2001年,吴启迪等就指出:巨型大学的“译法值得推敲”,尽管该文被广为引用,但对于将“multiversity”一词“译作‘多元大学’更合其本意”的主张,还应更加重视。2021年3月12日,笔者在中国知网(CNKI)中文文献数据库,使用“multiversity”AND“多元大学”进行全文精确查询,共有95条结果;使用“multiversity”AND“巨型大学”进行全文精确查询,共有850条结果,二者相差8.95倍。在使用“multiversity”AND “巨型大学”的文献中,研究主题围绕大学理念、一流大学、研究型大学、大众化、大学城、高校合并等,有研究生学位论文414篇,比期刊论文还要多20篇。

(一)词义和翻译

克尔在1963年的演讲中,并未对“multiversity”做严格界定,引发了猜测、诠释和争论,一直有文献在讨论该词的定义到底是什么。克尔后来指出,“multiversity”成了一个很容易被误解的词语,他的理念和愿望被曲解和推向了荒谬(absurdity)。为有助于增进认识,可以从以下3个方面进行思考。

首先,“multiversity”是“multi-university”的简称。其中,“multi”作为前缀,意指“多”或“多层”。正如克尔在演讲中指出,多元大学不是只有一个群体,而是有多个,其中包括:本科生群体和研究生群体,人文学者、社会科学家和自然科学家群体,各专业学院群体,非学术人员群体以及行政管理人员群体,并进一步延伸到校友、议员、农民、商人等群体。这些群体具有不同的利益,经常会发生冲突。多元大学不同于传统大学,因为它拥有多元使命、功能和管理理念。另外,还有文献使用“multi-faculty university”“multidisciplinary university”等术语,似乎也是要强调大学的多学院、多学科,而难以从中读出“巨型”的词义。

其次,克尔在演讲中首次提到“multiversity”时,就明确是作为“现代大学”的同义词提出来的。1972年,他又进一步说明,使用这一术语是要说明现代美国大学与传统大学的区别,并以此表达一种新型大学的新形象,强调现代大学已经成为“多元化的”机构,应当称其为多元化大学(pluralistic university)、联合大学(conglomerate university)或综合大学(comprehensive university)。而在这些同义词中,似乎也难以找到“巨型”的词义。

最后,克尔并不赞成大学的规模巨大。他在演讲中引用芝加哥大学前校长比德尔的观点,规模很大(large)的美国大学可能会像恐龙一样灭绝。在担任加州大学总校校长期间,克尔努力保持已有校区规模,而通过新建校区扩大加州大学系统的整体规模。在新建的圣克鲁兹加州大学,他还试图恢复牛津、剑桥等传统大学对本科生学习生活的关注,努力建设一个更加有机联系的“学院群”(cluster colleges),相信导师制或小班教学是滋养本科生最好的结构。在创校之初,圣克鲁兹仅有3个学院,每个学院约有40名教师和600名学生。

综上,笔者赞成将“multiversity”译为“多元大学”,在其内涵上也应淡化“巨型”的含义,避免与“mega-universities”混为一谈。

(二)比喻和比较

克尔在演讲中,将多元大学比喻为“一个充满无穷变化的城市”,而弗莱克斯纳《现代大学理念》把大学比喻为“一座拥有知识寡头的工业城镇(town)”,纽曼《大学理念》中的大学是“一个居住僧侣的村庄(village)”。他强调,相对于村庄和城镇,城市更具有文明的整体性,行政管理功能进一步细分,师生们的生活发生了变化,并更加与外部世界密切相关。同时,克尔也使用了“massive institution”(庞大的机构)的说法,但重点是强调多元大学中行政部门的扩张,突出多元大学的多样角色和职能。

对于克尔描述的多元大学,有人猜想所指伯克利加州大学,但他在演讲中列举了大量哈佛大学的例子,如引用前校长普西的介绍,1924年以来,哈佛有一半是新建的大楼,教职员增加了5倍,预算增长近15倍。20世纪60年代前期,哈佛有1.3万学生,2017年增加到3.1万人,学生规模在全美高校排在第86位。如果按照万名以上学生的大学就是巨型大学的标准,可将哈佛称为“巨型大学”。但克尔讨论哈佛规模扩张的目的,主要还是要以此说明其使命和职责的多元,包括课程设置和大学性质的变化,科研水平的提高;强调现代研究型大学已不再是欠发达、非常简单和几乎不引人注目的机构。

克尔在演讲中也提到加州大学,指出其1962年的运营支出近5亿美元,另外还有近1亿美元用于基本建设;学校雇员达4万人以上,开设了1万门课程;将拥有10万名大学生,其中有3万人是研究生。但克尔专门指出,多元大学与多校区(multi-campus)大学是完全不同的,前者是指单一校区。在《大学之用》译本中,已经把“University of California, Berkeley”译为伯克利加州大学,但国内文献还是惯用加州大学伯克利分校,有的还想当然地将彼“分校”与国内大学的分校等同。美国教育部国家教育统计中心(NCES)、卡耐基委员会等官方和民间机构的统计数据,对于加州大学系统的各校区都是单独统计的。加州大学总校前常务副校长金也指出,该大学系统的各校区位于州内不同地方,相对独立管理和运行,不能笼统地将加州大学理解为是一所十多万人的大学,而这样一个格局在克尔担任总校校长时就已成型。

1995年,克尔进一步对多元大学的范例做了补充,包括普林斯顿、芝加哥和加州理工,并强调这些大学具有规模较小(smaller size)的优势。同时,他也提到了哈佛、斯坦福、康奈尔、耶鲁、麻省理工、布朗、伯克利和密歇根等规模较大(lager)的大学,以及印第安纳、教堂山、麦迪逊和弗吉尼亚等大学。上述大学中,无论用什么标准衡量,有一些在规模上都难以称之为“巨型”大学。

2018年秋季,美国4034所学位授予高校校均学生4870人,学生规模在万人以上的高校占到13.91%,其中近6成并非研究型大学,难以称之为“multiversity”;相反,8所常春藤大学的学生合计不到6万人。因此,克尔讲“伟大的大学”(great university)都是精英主义的(elitist),并非关注其规模巨大,而是强调其卓越和业绩(merit)。

20世纪90年代之前,我国高校的校均规模较小,但在高校扩招后很快就超过美国。2018年,我国普通高校2663所、成人高校277所,在校研究生、普通高校和成人高校本专科生合计3695.15万人,校均学生12569人,是美国的2.58倍,但研究型大学,特别是世界一流大学的数量还不足以支撑高等教育强国的建设。

(三)用词的频次

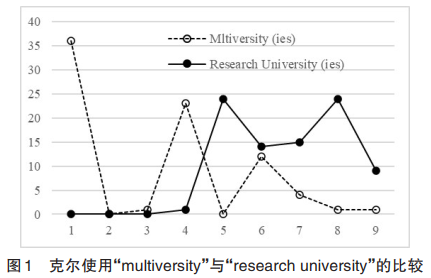

克尔在“The Uses of the University”第一章中使用“multiversity”(包括其复数形式,下同)36次,重点解释“multiversity”一词的含义,及其历史线索、治理模式、校内生活、存在理由和未来趋势。但第二章就转向了联邦拨款大学,未再使用该词;第三章也只出现一次,(见图1)强调“multiversity”是多元主义(pluralism)的产物。

1972年再版后记中,克尔使用了23次“multiversity”,试图更加清晰地对此进行说明,进一步丰富其特征和内涵。但在1982版的后记中,他却又只字未提“multiversity”,而使用了24次“research university”(包括其复数形式,下同),讨论在过去20年间研究型大学的变与不变。

1995年发表的第六章,克尔讨论研究型大学的“黄金时代”,使用了14次“research university”和12次“multiversity”,从大学理念的视角,将多元大学的类型进一步扩大,将英国、德国和美国3种模式集于一体,描述研究型大学的目标、治理、校长职权和校园生活,强调“multiversity”是对现实的准确描述,明确现代美国研究型大学是“multiversity”的同义词。

第七至九章一共用了48次“research university”、6次“multiversity”,回顾了研究型大学的4个发展时期,并与1963年进行对比,分析现代研究型大学的重要性与新挑战,预测其未来发展变化,期待更多外部资源的支持。

可见,随着时间的推移,克尔越来越多地使用研究型大学,并以此取代多元大学。正如博克指出,在克尔的《大学之用》之前,还没有任何一部专著对现代研究型大学进行过如此精辟的描述和深刻的评论。

二、多元大学与多元高等教育

克尔认为,多元大学是具有高度选择性的大学,并在历史进程中逐步成为现实主义理念。他后来介绍,关于多元大学的理念受到奥尔特加的影响,即大学不能只有一个使命,不同大学的使命也可能有所不同。

(一)多元大学的演变与内涵

克尔认为,多元大学的起源可追溯到古希腊时期,但美国多元大学发端于早期创立的专门学院,起始于1765年宾夕法尼亚大学的医学院、1825年哈佛大学的第一批学系和1824年弗吉尼亚大学的第一批多科学院、1862年莫里尔赠地法案、19世纪七八十年代埃利奥特在哈佛推行的选修制、1892年哈珀在芝加哥大学发起的推广(extension)服务、20世纪初威斯康星理念的产生及知识的细分、服务项目的增设和大学规模的扩张,发展演变的过程比较长。

1. 办学目标多元。克尔认为,现代美国大学有若干办学目标,但有时也会出现反复。洛厄尔出任哈佛大学第22任校长(1909—1934年)后,反对前任(埃利奥特)的改革举措,但哈佛还是坚持了多元办学目标。哈钦斯担任芝加哥大学校长(1929—1950年)期间,否定前任(哈珀)关于大学服务职能的主张,多次宣称要把学校拉回传统大学的轨道上去,对于研究及科学“持深切怀疑态度”,但在“二战”期间,该大学费米和康普顿领导的国家实验室接受了联邦政府的原子弹合同。同样,强调人文主义的哥伦比亚大学也是“美国巨大的科学研究承包者之一”。同时,一旦办学目标多元,大学就不得不进行选择,克尔称其为“艰难的选择”(hard choices),其原因在于知识分子经常会把现在存在的东西看作是错误的,把过去存在的东西看作正确的,过去、现在和未来之间存在“大的分歧”,多元大学始终面对多元目标的选择机遇与挑战。

2. 职能定位多元。克尔指出,纽曼、弗莱克斯纳对于大学职能的看法对高等教育产生了重大影响,但牛津大学模式在1852年被纽曼理想化时正濒临灭绝,而柏林大学模式在1930年被弗莱克斯纳赞扬时,其局限性也日益凸显。伴随经济社会对大学的需求不断增加,联邦政府加大了对大学科研经费及学生资助的投入,大学的职能不断拓展,涵盖了教学、科研和社会服务。因此,多元大学既不同于纽曼理想中的牛津大学等传统欧洲大学,也不同于弗莱克斯纳理想中的柏林大学,而是“真正的美国大学”,是“一种不依赖于其他模式”的世界样板大学。他强调,现代美国大学不再是脱离社会的“象牙塔”,并不专注于任何单一的职能,而是具有生产职能、消费职能和公民职能,要“为若干种顾客服务”。

3. 组织结构多元。克尔引用康德的观点,宗教改革之后,大学院系间的矛盾就不断凸显,学术世界失去了一致性(unity);引用弗莱克斯纳的观点,大学内部的各系不再围绕一个中心太阳旋转,而只是“并排生活”(live side by side)。克尔认为,伴随办学和职能多元,加之新兴交叉学科不断涌现,研究型大学建立了学系和越来越多的研究所,还组建了一些正式和非正式的组织和团体,使得大学益发成为一个复杂系统,有若干学生、教师、校友、董事、公众团体的“国家”(nations)或“地区”(estates),导致管理的多元分层和治理的多元主体,并以此来说明大学管理方式和治理模式的变化。

克尔回顾多元大学演变历史的目的,主要是强调大学的职能不断拓展,呈现出多元化发展的趋势,展望研究型大学的未来。有文献认为,克尔在演讲中精辟透彻地解释了多元大学是美国现代研究型大学的原型,但同时也指出了多元大学的缺点和不足,特别是强调学生成了主要牺牲品。尽管他本人在1963年版的序言中就声明,开展分析不应被曲解为赞同或辩解,但他的批评意见被当作他的主张而受到攻击,引发了更多的争论。克尔于2000年指出,有些师生被他举起的镜子中所看到的镜像所震惊和激怒,并企图要砸了这面镜子。但他认为自己描述的是事实,多元大学数量在不断增加,实力和水平持续提高,但也表示如果知晓他的演讲会冒犯激进的学生和保守的教师,就不会这样讲,特别是作为在任大学校长更不该在当时去演讲。

(二)多元高等教育

克尔从分析大学的多元概念入手,并进一步拓展到探究高等教育多元理论,把多元大学看作多元高等教育体系中诸多高校模式的一种。他认为,多元大学的主要职能是要在联邦拨款支持下追求卓越,而高等教育的大众化、普及化主要通过其他类型的高校去推进,强调古典牛津大学模式、柏林大学模式和现代美国研究型大学模式的共存,加之美国创新的社区学院,使得曾经是单一性质和目标的高等教育“师生联合体(community)”充满生机。

为扩大高等教育机会均等,并使得研究型大学更加卓越,克尔在“加州高等教育总体规划”中,将高校划分为高度选择型、选择型、非选择型3种类型,使得高等教育多样性和分层定位的特征更加凸显。他强调,现代美国高等教育的目的是多元的,构成的机构是多种多样的,要以更多的方式为更多的人服务,仅仅把注意力集中在传统大学已经成为一个“时代错误”。克尔的多元高等教育观,也为学习型社会的发展、特别是职业与成人高等教育的发展提供了理论支撑。

2000年,克尔又提出了后现代(postmodern)大学的概念,但同样没有加以定义。他希望传统大学与后现代大学的支持者之间进行公开、深入的辩论,而不是游击战中狙击手打冷枪,认为后现代大学还没有得到公平的对待。后现代大学在面对经济和社会多种需求的同时,却难以同时满足各种不同、甚至可能相互对立和排斥的理念,“众口难调”使得许多方面和许多人都认为大学没有按照自己认可的模式发展,遭到质疑和批评。

三、管理方式与治理模式

克尔在演讲中指出,多元大学不再是行会,而是作为一个权力高度分散的复杂实体进行治理,许多“公众”(publics)拥有多种利益,学生、教师、高校行政管理层、外界、政府等都是权力的争夺者。

(一)一元与多元

克尔认为,当代社会是一个具有多种(multiple)文化的多元化(pluralistic)社会,高等教育的多元主义与多元化的美国社会相适应。1972年,克尔再次说明,使用“多元大学”一词就是要强调,作为多元机构的现代大学,多元的含义是多方面的。而与多元大学相比,无论是专注于教学、由教授管理、服务未来绅士的旧式牛津大学,还是专注于科研、由讲座教授管理、服务新知识的柏林大学,都具有显著的一元论精神,办学目的都比较单一,仅服务单一类型的顾客。因此,现代大学是一个“有着多种多样活动”和非常忙碌的地方,更像是一座城市,是一座“智慧城”或“才智之都”。

克尔认识到,现代研究型大学已成为多元学术群体,功能和作用不断增加,也应继续分权给各个治理主体。他将多元大学比作与“王国”相对应的“联邦共和国”,认为在多元大学内部有“若干个权力中心”。因此,多元大学是一个难以协调的机构,“共识与包容”是不触动多元大学“整体不稳定平衡”的必要前提。但由于多元目标和功能导致治理主体多元,分散了校长权力。

(二)惯性及刚性

克尔于1982年指出,此前20年美国大学治理模式的改革,大部分都失败了。当从外部推进大学改革时,受到学院自治的阻挠;而当从内部实施改革时,又受到保守教师的围攻。高校的惯性、特别是“核心刚性”会给高等教育改革创新带来阻力。

克尔反思,对于纽曼、赫钦斯、弗莱克斯纳等经典教育家的虔诚信徒(devotees)来说,多元大学的观点是离经叛道之说,已成为“一个轻蔑的用语”,被称为克拉克的“怪物”。传统的卫道士们依旧沉浸在高等教育“光荣的过去”与“可怕的未来”之中,宁可待在过去的保险箱里,不切实际地怀旧,而不愿为未来发展担当使命与责任。在多元大学的反对者中,也包括伯克利加州大学的教师,他们认为克尔的演讲是专门针对本校教师重视科研而忽视学生的批评,并对大学系统新建了几个校区而使伯克利的重要性下降而感到失望和失落。

克尔认为,尽管有的教师在对待与己无关的改革时,态度往往非常激进,但对涉及自身利益的高校改革却又极为保守。美国研究型大学的教师是多元化发展的促进者和获益者,但随着大学与产业界的关系日益密切和越来越相似,教师们选择的学科方向越来越窄,其态度也是多元和游离的。在努力促使自己所在高校成为研究型大学的同时,一些教师又经常引用传统经典理论对多元大学提出严厉谴责(condemning),有时会陷入自相矛盾的境地。

同时,大学职能多元化和治理的广泛参与性,促进了共同治理理论与实践发展,但也滋生了一些新问题。由于过分强调应当与所有人协商,赋予所有群体拥有否决权,原以为这样能产生更为激进的决策和更为敏捷的制度,实际上却导致否决的人多而行动者少,最后只有现状成了唯一不能被否决的解决方案,难以及时应对各种机遇和挑战。

克尔本人的惯性及刚性也影响到其大学理念和管理实践。作为劳动经济学家和劳资纠纷协调者,他的知识结构、思想观念和方式方法中,含有多元产业变革理论和现代美国企业治理的烙印。他的多元政治观(pluralist politics)的思想根源,可以追溯到产业多元化理论。尽管有文献批评克尔过度强调高等教育的功利性,是一位实用主义者。但早年在斯沃斯莫尔学院的本科学习经历给他留下了深刻的烙印,使得他对于经典的博雅教育拥有一份特殊的感情,具有很多理想主义的成分。克尔积极探索将传统的文理学院融入研究型大学之中,圣克鲁兹加州大学起初也还能吸引到认可并践行“学院模式”价值的专任教师,但对于更加希望拿到长聘、晋升和要到其他著名大学就职的人来说,最终还是被务实的学科专业发展所驱动,加之未能获得充足的捐赠,他在圣克鲁兹的尝试最后成为乌托邦式的改革(utopian reforms)。克尔在宣布离职时希望,在加州大学总校分权的基础上,各校区应保持自己的特色,但都应在教学、科研和服务职能上保持平衡,都要“在更好地为本科生服务方面做很多的工作”。

(三)讨论和思考

克尔对研究型大学进行分析和总结,态度是积极的。他试图回答3个问题,一是大学是否有“用”(use),二是大学之“用”是一元还是多元,三是研究型大学之“用”。这3个问题尽管一直受到高等教育理想主义、精英主义学者的批评和反对,但似乎越来越多地得到认可和证实。高校以人才培养为中心,开展教学、科研和社会服务已成为常态,尽管不同类型的高校在这3项任务中的比重和深度可能有所差异。

邬大光指出,克尔“是影响美国高等教育的重要人物”,并认为克尔的“大部分论点都是积极乐观的”。20世纪70年代初,美国学术界对高等教育的未来“充斥着遗憾与失落情调”。但克尔不止一次指出,“高等教育曾经并正处于一个混乱时代,但它很可能将生存下来并战胜面对的挑战”。在90岁高龄时,克尔还指出,他在1963年演讲中关于美国高等教育发展的观点已被历史证明总体上是正确的,但也认为自己是属于愿意承认“我不知道”的经济学家,视野不够开阔,对于高等教育目的认识不够全面,而21世纪要正确判断和把握高等教育未来的难度会更大。

克尔的多元大学理念主要为研究型大学的科研和服务职能正名,他不赞成瑞典、意大利等国将大众化功能和精英化功能置于同一所大学的做法。伴随高等教育普及化的进程,他的这一观点在理论和实践上都受到较多的质疑。哈佛大学推广学院开放学生注册,大多在晚上授课,到20世纪末已经培养了50万学生。同样,加州大学系统的学生人数也不断膨胀。2018年,洛杉矶加州大学、伯克利加州大学的注册学生各自达到44537人、42501人,分别为1988年的1.28和1.39倍,在美国高校中的规模分别列第34位和第40位。但与此同时,精英教育也在延续、保留、传承和焕发“新的生机”。

我国现代高等教育的起步较晚,规模一直较小,只能为少数人服务。新中国成立后,恢复和发展国民经济对于大学之“用”的需求迫切。1952年、1956年两次院系调整,组建了综合性大学、行业特色高校和专科院校,国家高等教育体系在整体上是多元、全面和系统的。其中,行业特色高校围绕行业需求,教学、科研、社会服务的目的明确,对于大学之“用”似乎并没有太多的异议。但也存在学科专业面比较窄、人才培养类型比较单一、基础研究相对薄弱等问题。改革开放以后,特别是2000年前后高等教育管理体制改革,行业高校加快转型发展,在努力保持特色和优势的同时,逐步拓宽学科专业和人才培养类型,但又面临一些新的挑战。

1999年开始的扩招,我国绝大多数研究型大学都按照要求扩大了办学规模,实施学历与非学历教育、通识教育与专业教育、普通教育与成人/继续教育,服务于适龄人口和非适龄人口,充分发挥优质教育资源的作用;同时,国家也批准升格和新建了一大批地方高校、民办高校,主要承担了高等教育大众化、普及化任务。两种规模扩张的路径,使得我国高等教育多元、多类、多层的特征更加凸显,分层定位、分类指导、分类建设、分类评价、特色发展的任务也更加艰巨。

习近平总书记指出,“人才培养体系必须立足于培养什么人、怎样培养人这个根本问题来建设,可以借鉴国外有益做法,但必须扎根中国大地办大学。”世界上没有完全相同的历史文化和社会制度,相互之间也没有高低优劣之分,一个国家高等教育的发展必须符合本国的实际和需要。今天,我们回顾克尔的相关文献,既要认真辨析作者本意,也要注意其历史的局限性和观点的片面性,不可盲目接受和照搬照抄,更不可被一些似是而非的阐释而误导。要坚持党的教育方针,明确办学定位,增强办学实力,提高办学水平,不断丰富和提升中国特色高等教育学的理论水平和实践探索。

作者:张炜,西北工业大学党委书记,中国高等教育学会副会长

教育科学研究院 (C) 2016 版权所有 All Rights Reserved.

电话 (0832)2342433 邮箱 xbjyyj@126.com 蜀ICP备05006381号